今天,为大家带来的是《 打开对外工作新局面》与《党的十一届三中全会召开》。

新中国成立后,我们党坚持独立自主的和平外交政策。“文化大革命”初期,外交工作受到干扰冲击。20世纪70年代初,国际形势经过第二次世界大战后20多年的发展,发生了重大变化,新的国际格局初露端倪。这为中国外交战略的转变提供了机遇。经过多方面努力,到70年代初,我国外交工作打开新的局面,迎来了新中国成立后第二次建交高潮。

局势转变的关键一环,是中国同美国关系的缓和。美国要尽快消除越南战争败局造成的影响并维持它在世界上的霸权地位,要应对苏联的挑战,迫切需要改善同中国的关系。就中国方面来说,要着重应对苏联当时对我国安全所构成的直接和严重的威胁,要解决台湾问题以实现国家统一大业,要恢复和扩大国际交往、积极参与国际事务,也需要缓和同美国的关系。

1969年,尼克松就任美国总统后表示有意改善中美关系。1971年4月,毛泽东同意邀请美国乒乓球队访华。这种“小球转动大球”的“乒乓外交”,出人意料地促进了中美关系的发展和世界形势的变化。7月,美国总统国家安全事务助理基辛格秘密访华。这一消息震动了世界。1972年2月,美国总统尼克松访华。中美双方经过会谈,于2月28日在上海发表《中美联合公报》,标志着两国关系正常化进程的开始。

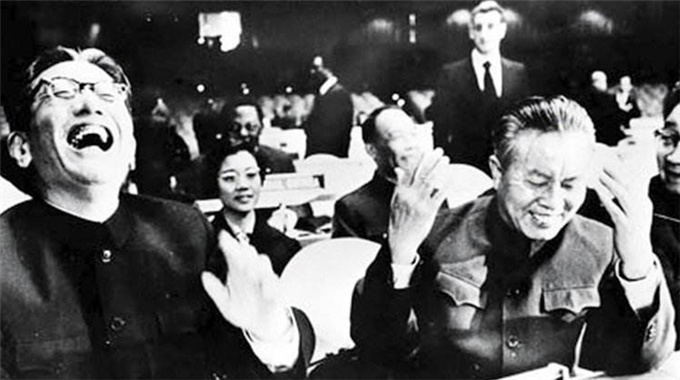

1971年10月25日,第二十六届联合国大会以压倒性多数通过2758号决议,恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利,并立即把台湾国民党当局的代表从联合国的一切机构中驱逐出去。11月1日,中华人民共和国五星红旗第一次在联合国升起。这是中国外交战线的一个重大胜利。从此,中国作为联合国安全理事会常任理事国,在联合国组织内为实现联合国宪章的宗旨、维护世界和平、加强各国友好合作、促进人类进步事业作出自己不懈的努力。

中美关系的缓和直接推动了中日关系的改善。日本首相田中角荣于1972年9月25日来华访问。中日双方于9月29日签署建立外交关系的《联合声明》。到1973年底,我国已基本上完成同美国以外的资本主义发达国家的建交过程,同欧洲共同体也建立了正式关系。中国同这些国家在经济、贸易、科技、文化等方面的合作都有良好的发展。中国同东欧各国的关系也有了不同程度的恢复,改善和发展。

这一时期中国对外工作的另一个显著成就,是发展了同亚非拉许多国家的友好合作关系,形成又一个更大范围的建交高潮。中国先后同40多个亚非拉国家建立了外交关系,从各个方面坚决支持这些国家捍卫自己的民族独立和国家主权,反对外来侵略和干涉、维护本地区和世界和平的正义斗争。中国真诚维护并努力促进这些国家之间的团结,为打破大国欺侮小国、富国压榨贫国的国际旧秩序,建立以和平共处五项原则为基础的国际新秩序而共同奋斗。

还在70年代前期,毛泽东对国际形势逐渐形成关于三个世界划分的估计。他认为苏美两个超级大国属于第一世界,苏美以外的西方发达国家和东欧国家属于第二世界,亚洲、非洲、拉丁美洲的广大发展中国家属于第三世界。在当时的历史条件下,这一思想对指导我国的外交工作,坚持反对超级大国的霸权主义和战争威胁,努力建立和发展同第三世界各国和其他类型国家的友好合作关系,包括同美国实现两国关系正常化,都发挥过重要作用。

70年代上半期是中国外交突破性大发展的时期,到1976年,同中国建交的国家已经有110多个,这包括了当时世界上的绝大多数国家。我国外交所取得的成就极大地改善了中国的安全环境,拓展了中国外交活动的舞台,也为“文化大革命”结束后中国的改革开放和更加积极地参与国际事务创造了有利前提,打下了基础。

党的十一届三中全会召开前, 1978年11月10日至12月15日,党中央在北京召开工作会议。会议原来确定的议题主要是讨论经济工作。由于会前邓小平提出的工作重点转移的建议,已经得到中央政治局常委的赞同,这次会议首先讨论工作重点转移的问题。对于工作重点转移,大家是热烈拥护、一致赞成的。但大家感到,如果不正确解决指导思想问题,不纠正“左”倾错误,包括“文化大革命”的严重错误,不克服教条主义、本本主义和思想僵化,不解决检验真理的标准问题,是不可能真正实现工作重点转移的。东北组在讨论中提出,应系统解决“文化大革命”中及其以前的历史遗留问题,引起与会者的强烈反响。随后,会议对真理标准问题展开了思想交锋,对经济问题、党的建设、国家的民主法制建设也进行了热烈讨论,使得会议议程发生改变。会上要求重新确立党的实事求是思想路线的呼声更为强烈。11月25日,中央政治局作出为天安门事件平反、为“薄一波等六十一人叛徒集团”案等错案平反的决定,解决了一批重大历史遗留问题。

12月13日,邓小平在中央工作会议闭幕会上作题为《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的重要讲话。讲话指出,首先是解放思想,只有思想解放了,我们才能正确地以马列主义、毛泽东思想为指导,解决过去遗留的问题,解决新出现的一系列问题。一个党,一个国家,一个民族,如果一切从本本出发,思想僵化,迷信盛行,那它就不能前进,它的生机就停止了,就要亡党亡国。他强调,民主是解放思想的重要条件,为了保障人民民主,必须加强法制,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。邓小平在讲话中提出改革经济体制的任务。他语重心长地说:“如果现在再不实行改革,我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。”讲话还提出了一个“大政策”,即要允许一部分地区、一部分企业、一部分工人农民,由于辛勤努力成绩大而收人先多一些,生活先好起来,一部分人生活先好起来,就必然产生示范力量,就会使整个国民经济不断地波浪式地向前发展,使全国各族人民都能较快地富裕起来。这篇讲话是解放思想、开辟新时期新道路的宣言书,实际上成为随后召开的党的十一届三中全会的主题报告。

1978年12月18日至22日,党的十一届三中全会在北京召开。全会冲破长期“左”的错误的严重束缚,彻底否定“两个凡是”的错误方针,高度评价关于真理标准问题的讨论,重新确立了党的实事求是的思想路线。

全会停止使用“以阶级斗争为纲”的口号,及时地、果断地结束全国范围的揭批林彪、“四人帮”的群众运动,决定从1979年1月起,把全党的工作重点和全国人民的注意力转移到社会主义现代化建设上来。全会提出了改革开放的任务。全会指出,实现四个现代化是一场广泛、深刻的革命。要采取一系列新的重大的经济措施,对经济管理体制和经营管理方法进行认真的改革,在自力更生的基础上积极发展同世界各国平等互利的经济合作。

全会强调要充分发扬民主,提出要实现民主制度化、法律化的任务;决定健全党的民主集中制,健全党规党法,严肃党纪。全会还提出要正确对待毛泽东的历史地位和毛泽东思想的科学体系,为坚持和发展毛泽东思想指明了方向。

全会增选了中央领导机构成员,选举产生了以陈云为第一书记的中央纪律检查委员会。华国锋在全会前的中央工作会议上就“两个凡是”问题作了自我批评。全会后,华国锋虽然仍担任党中央主席,但就体现党的正确指导思想以及决定改革开放和社会主义现代化建设的重大方针政策来说,邓小平实际上已经成为党的中央领导集体的核心。

党的十一届三中全会的胜利召开,标志着粉碎“四人帮”后党和国家工作在徘徊中前进的局面的结束。全会重新确立马克思主义的思想路线、政治路线、组织路线,实现了新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,开启了我国改革开放和社会主义现代化建设的新时期。全会作出实行改革开放的历史性决策,是基于对党和国家前途命运的深刻把握,是基于对社会主义革命和建设实践的深刻总结,是基于对时代潮流的深刻洞察,是基于对人民群众期盼和需要的深刻体悟。改革开放是中国共产党的一次伟大觉醒,正是这个伟大觉醒,孕育了党从理论到实践的伟大创造。从这次全会开始,改革开放和开创中国特色社会主义的大幕拉开,邓小平理论也逐步形成和发展起来。党的十一届三中全会作为一个伟大转折点而载入光辉史册。